2017年11月20日

沖縄の自然体験の学習効果と生き抜く力

【沖縄の自然の中で育まれる ”未来を生きぬく力” とは?〜自然体験の学習効果を考える〜】

突然ですが、「未来を生き抜く力とは何か?」と問われたとき、

みなさんならどう答えますか?

そんなことを改めて見つめ直すきっかけとなったのが、

沖縄県北部で実施した東京の中学生対象の自然体験プログラムでした。

今回は、普段から我々が提供しているプログラムに「理数探究」という研究活動を組み込んだ内容を実施しました。

「理数探究」とは、当学校が進める教育カリキュラムの一つとして、課題解決を重視した学習に関する取り組みのことです。

生徒一人ひとりが研究テーマを設定し、事前学習によって集めた情報から仮説を立てます。

今回の沖縄実習は、その仮説を基に実地調査をする時間として充てられていました。

研究テーマも様々で、例えば「ミナミコメツキガニの集団行動と個体数の関係」や「沖縄県の土壌環境によるヒカゲヘゴの生育状況」など、その専門的でかつ本格的な取り組みに驚かされます。

仮説を証明するために必要なデータは何かをしっかりと念頭に置きながら、熱心に調査をする生徒たちの姿が印象的でした。

---

沖縄で環境教育に従事していて感じるのが、自然体験活動の大きな意義・成果の一つとして「科学的思考を身につけることができる」ということです。

何が起こるかわからない不確かな自然を相手に仮説を立て、トライ&エラーを繰り返しながら結論を導いていくこと。

試行錯誤しながらも、自らの頭で考え抜くこと。

その中で育まれるのが、これからの複雑化する社会を自らの力で生き抜いていくために必要な力であり、冒頭に記した「未来を生き抜く力」そのものであると思うのです。

実際にそれを繰り返しているからなのか、今回の生徒たちの質問の質が非常に高く、客観的な知識に基づきつつもしっかりと自分の頭で考えた上での問いをぶつけてくれていました。

彼らの中にはすでに、未来を生き抜く力が備わりつつあるのかもしれません。

「沖縄での自然体験=楽しい」だけでも、もちろん意味はあります。

しかしそこから一歩踏み込み、子供たち一人ひとりの力を伸ばしていける今回のような素晴らしい取り組みを行う学校や環境教育団体が増えるよう、沖縄での活動を続けていきたいと思います。

さて、話が生徒たちの研究に戻りますが、今回の調査で得たデータをもとに、1ヶ月をかけて論文を仕上げるそうです。

素晴らしい研究からどのような成果が出るのか、今から楽しみです!

がじゅまる自然学校

松尾章史

---

調査で使用した道具です。

赤いロープで囲った1m四方の枠の中にいるカニの数を計測したり、カウンターを使ってヒカゲヘゴの数を数えたり。

必要な道具をうまく使うことも、良い結果に結びつく大切な要素です。

調査のフィールド。

沖縄の大自然は、生徒たちにどのように映ったのでしょう?

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

沖縄エコツアー・自然体験 『がじゅまる自然学校』

/沖縄の自然体験の学習効果と生き抜く力

沖縄県北部名護市の観光・旅行は

『ホールアース自然学校沖縄校がじゅまる自然学校』

〒905-1143

沖縄県名護市真喜屋845

★TEL &FAX0980-58-1852

★MAIL:gajumaru@wens.gr.jp

http://wens.gr.jp/gajumaru/

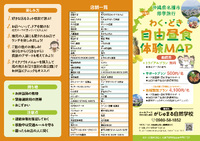

ちょこっと自然体験・観光案内のきじむなーくらぶが羽地の駅にオープン!

http://gajumaruns.ti-da.net/e8447647.html

フェイスブックページの【いいね!】をお願いします♪

https://www.facebook.com/gajumaruns/

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

突然ですが、「未来を生き抜く力とは何か?」と問われたとき、

みなさんならどう答えますか?

そんなことを改めて見つめ直すきっかけとなったのが、

沖縄県北部で実施した東京の中学生対象の自然体験プログラムでした。

今回は、普段から我々が提供しているプログラムに「理数探究」という研究活動を組み込んだ内容を実施しました。

「理数探究」とは、当学校が進める教育カリキュラムの一つとして、課題解決を重視した学習に関する取り組みのことです。

生徒一人ひとりが研究テーマを設定し、事前学習によって集めた情報から仮説を立てます。

今回の沖縄実習は、その仮説を基に実地調査をする時間として充てられていました。

研究テーマも様々で、例えば「ミナミコメツキガニの集団行動と個体数の関係」や「沖縄県の土壌環境によるヒカゲヘゴの生育状況」など、その専門的でかつ本格的な取り組みに驚かされます。

仮説を証明するために必要なデータは何かをしっかりと念頭に置きながら、熱心に調査をする生徒たちの姿が印象的でした。

---

沖縄で環境教育に従事していて感じるのが、自然体験活動の大きな意義・成果の一つとして「科学的思考を身につけることができる」ということです。

何が起こるかわからない不確かな自然を相手に仮説を立て、トライ&エラーを繰り返しながら結論を導いていくこと。

試行錯誤しながらも、自らの頭で考え抜くこと。

その中で育まれるのが、これからの複雑化する社会を自らの力で生き抜いていくために必要な力であり、冒頭に記した「未来を生き抜く力」そのものであると思うのです。

実際にそれを繰り返しているからなのか、今回の生徒たちの質問の質が非常に高く、客観的な知識に基づきつつもしっかりと自分の頭で考えた上での問いをぶつけてくれていました。

彼らの中にはすでに、未来を生き抜く力が備わりつつあるのかもしれません。

「沖縄での自然体験=楽しい」だけでも、もちろん意味はあります。

しかしそこから一歩踏み込み、子供たち一人ひとりの力を伸ばしていける今回のような素晴らしい取り組みを行う学校や環境教育団体が増えるよう、沖縄での活動を続けていきたいと思います。

さて、話が生徒たちの研究に戻りますが、今回の調査で得たデータをもとに、1ヶ月をかけて論文を仕上げるそうです。

素晴らしい研究からどのような成果が出るのか、今から楽しみです!

がじゅまる自然学校

松尾章史

---

調査で使用した道具です。

赤いロープで囲った1m四方の枠の中にいるカニの数を計測したり、カウンターを使ってヒカゲヘゴの数を数えたり。

必要な道具をうまく使うことも、良い結果に結びつく大切な要素です。

調査のフィールド。

沖縄の大自然は、生徒たちにどのように映ったのでしょう?

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

沖縄エコツアー・自然体験 『がじゅまる自然学校』

/沖縄の自然体験の学習効果と生き抜く力

沖縄県北部名護市の観光・旅行は

『ホールアース自然学校沖縄校がじゅまる自然学校』

〒905-1143

沖縄県名護市真喜屋845

★TEL &FAX0980-58-1852

★MAIL:gajumaru@wens.gr.jp

http://wens.gr.jp/gajumaru/

ちょこっと自然体験・観光案内のきじむなーくらぶが羽地の駅にオープン!

http://gajumaruns.ti-da.net/e8447647.html

フェイスブックページの【いいね!】をお願いします♪

https://www.facebook.com/gajumaruns/

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■